120年に一度の開花現象、県内各地で竹が枯れ始めているようです。

和歌山でも竹が枯れ始めた

2024年ごろから全国各地で報告が相次ぐ「竹の一斉枯れ」。

その波が、ついに和歌山県にも及んでいます。

2024年春、紀美野町長谷宮地区・動木地区でモウソウチクが一斉に茶色く変色し、地元では「突然枯れた」と驚きの声が上がりました(出典:朝日新聞、紀伊民報)。

紀美野町での現象

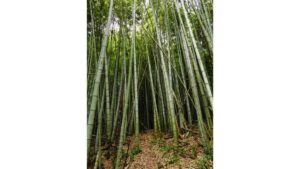

和歌山県紀美野町の山間部では、

これまで青々と生い茂っていた竹林が、短期間で枯死。

現地では「竹の花が咲いた」という珍しい光景も確認されています。

竹の専門家によると、これは120年に一度ほどの周期で発生する「竹の開花現象」が原因。

竹は開花後に必ず枯れるという生態を持ち、

地下茎も一度死滅するため、再生には数年から十数年かかるとされています。

海南市での竹枯れと放置竹林の様子

手の入らない竹林を整備し、広がりを防止されている様子をブログに記されておられます。

そのまま放置しておくと、竹林が耕作地まで広がってきます。また枯れた竹が倒れたりと大変な様子です。

これらの地域は紀美野町に隣接しており、

「紀北エリア全体で竹の開花サイクルが始まっている」可能性が指摘されています。

竹枯れのメカニズム:60年~120年に一度の“寿命”

竹の枯死は病害ではなく、生理的な寿命によるもの。

特にモウソウチクは約60〜120年周期で一斉に花を咲かせ、その後、群落ごと枯れてしまう性質を持ちます。

つまり「竹が枯れた=終わり」ではなく、次の世代に引き継ぐ自然のサイクルなのです。

ただし、放置竹林化が進んだ地域では、枯死後の管理(伐採・再生・間伐)が追いつかないケースも多く、

倒竹による災害リスクや、害虫・山火事のリスク増加も懸念されています。

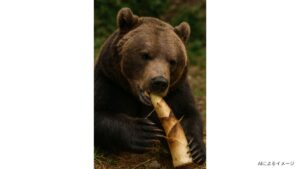

熊もタケノコを食べる

熊は雑食性のために、タケノコも食べるようです。

特にタケノコが生える春先は、熊の冬眠あけ(食料を探している状態)にもなるかと思いますので、注意が必要かもしれません。

今後は、熊が放置竹林をタケノコが食べれる餌場と認識しないようにゾーニングが必要となるかもしれません。タケノコを事前に刈り取る、熊が居ても目視できるように、竹を必要に応じて刈り取る等も必要かもしれません。

放置竹林・竹枯れについて

様々な地域での取り組み等を紹介しております。

竹が枯れた後は、伐採しても使い道がないと感じる方も多いかもしれません。

しかし、炭化(竹炭)による土壌改良材やバイオマス燃料として再活用する動きも広がっています。

STK商会では、こうした枯竹を有効活用できる「無煙炭化器 匠」シリーズを通じて、地域資源の循環を支援しています。

竹枯れでお困りの場合は

間伐された竹材・不要となった竹材の有効活用方法として、『無煙炭化器 匠』により竹炭を製作することも可能です。楽天等でも販売されております。

安心・安全にご使用いただくために

無煙炭化器 匠をご使用の際は、安心してお使いいただけるようお住まいの地域の消防本部へ届出をされることを推奨しています。また取説にも消火等の事項を記載しております。(ご存知かもしれませんが、農業・林業・水産業の方は例外あり、ご確認いただけますと幸いです。)