竹枯れとは?120年に一度の自然現象

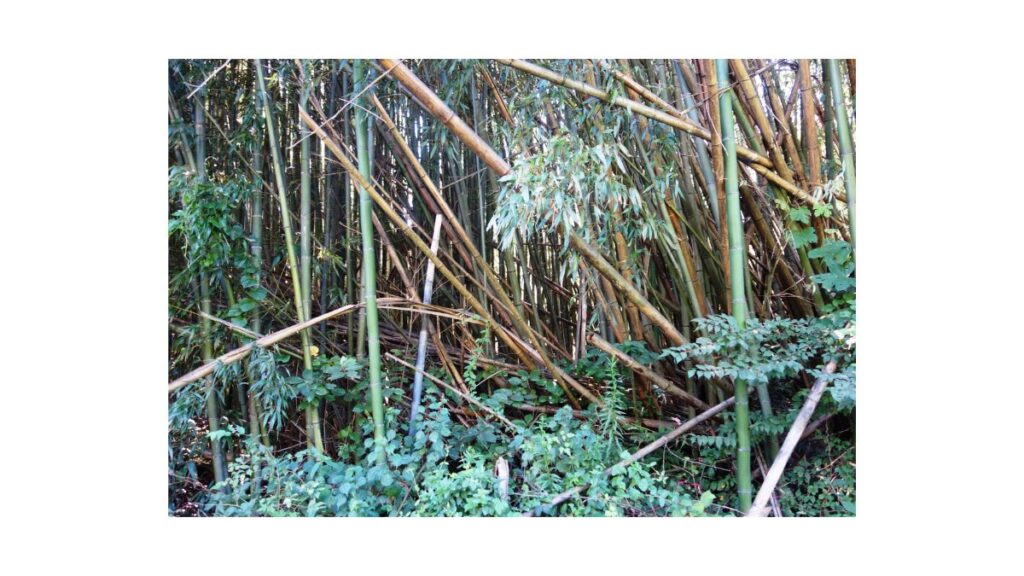

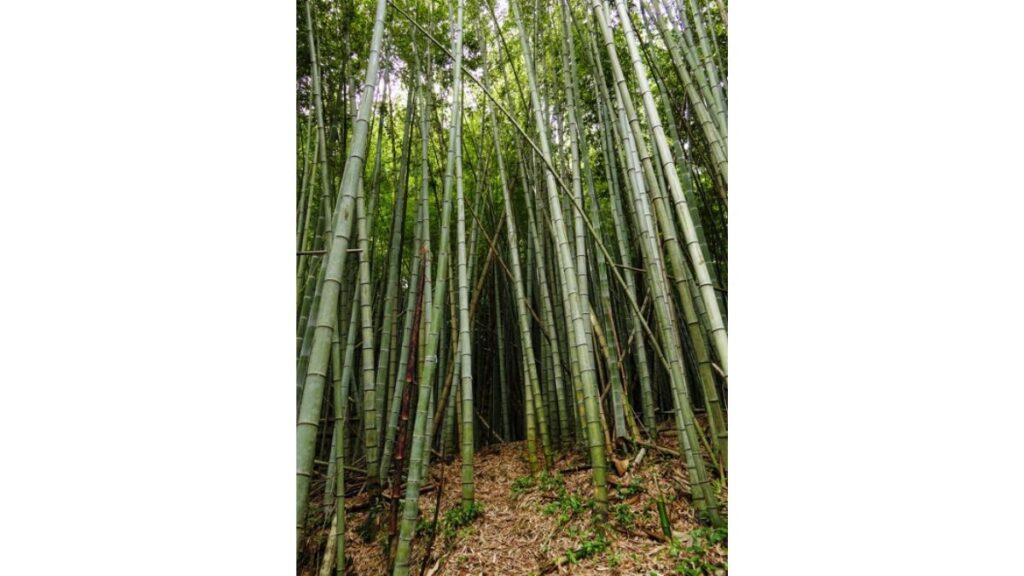

竹は常緑で生命力が強い植物ですが、実は「120年に一度、一斉に枯れる」という周期的な現象があります。これが竹枯れと呼ばれるものです。地域によっては竹林が一斉に立ち枯れ、放置されることで様々な問題を引き起こしています。

放置された竹林では、

- 枯れた竹が倒れて通行困難

- 虫害や害獣の発生

- 竹の葉が道路や住宅地に散乱

- 景観や防災上のリスク

- 休耕田・休耕地に竹が侵蝕して、再開する際の妨げに

といった竹害とよばれる課題が顕在化し、地域の方や自治体にとって大きな悩みの種となります。

さらなる竹林の拡大

また地球温暖化に伴い竹林の北限が北上したりと、今まで経験されなかった地域でも竹枯れが拡大する可能性も示唆されています。

所有者別の対応方法

A. 自分の土地で竹枯れが発生した場合

所有者自身が管理できる土地であれば、竹を無煙炭化器 匠で炭にする方法が有効です。

- 竹炭は土壌改良材として有効

通気性や保水性を高め、農作物の収量向上や家庭菜園の土づくりに役立ちます。 - 販売による収益化

生成した竹炭を販売したり、筍の収穫・販売と組み合わせて副収入につなげることも可能です。

「厄介者の竹」を「資源」に変えられるのが大きな利点です。

B. 他人の土地で竹枯れが発生した場合

隣接地や管理されていない土地に竹枯れが及ぶケースも少なくありません。その場合は以下の点が重要です。

- 法律・規制の確認

- 民法第233条(竹木の枝の切除請求権)に基づき、隣地所有者への対応を相談

- 土地の所有者確認(法務局で登記簿謄本を取得可能)

- 行政の支援制度や補助金の活用

- 地域での取り組み

- 自治会やNPO団体と連携して共同管理

- 行政が後援する竹林整備活動に参加

- 竹材や炭の利活用を地域でシェア

- 技術的・管理的対応

- 根域制限による拡大防止

- 枯竹を炭化し、農地や庭の改善材として循環利用

「地域ぐるみ」での取り組みが不可欠かと思います。

補助金では、『里山林活性化による多面的機能発揮対策』補助金の中に『地域活動型(竹林資源活用)』として上げられており、計画を提出すれば活用可能です。

根域制限とは、強い竹の根が横に伸びていくことを制限することです。根域制限などをしておくことで、近隣の土地、休耕田・休耕地への竹林の拡大が予防・管理できます。

無煙炭化器 匠の役割とメリット

従来は「野焼き」で竹を処理するケースも見られましたが、煙や臭い、火災リスク等が大きな問題でした。

一方、無煙炭化器は構造上、煙がほとんど出ず、安全・簡単に竹を炭にできる装置です。

- 安全性が高い:周囲に煙が広がらない・煙が出にくい (※)

- 環境にやさしい:ゴミとして処理するのではなく、竹炭として畑の土壌改良に利用

- 資源化できる:竹炭を土壌改良や消臭の商品として活用可能

弊社の「無煙炭化器 匠」は、他社製品と比較して価格が安く導入しやすいのが特徴です。個人の利用から地域活動まで幅広く対応できるサイズ展開・組数展開をご用意しています。大きい炭化器になりますと重くなり一人で持ち運びがしにくいのですが、持ち運びやすい炭化器を複数枚で同時に運用することでタイムパフォーマンス・コストパフォーマンス良く炭を生成できます。(※※)

楽天からもお手軽に購入可能です。

※ [無煙炭化器 匠]の取説にも記載しておりますが、事前に各地域の消防署にご相談ください。紙の提出だけで済む場合が多いように聞いております。(法令の項目参考)

※※ 無煙炭化器が現在も補助金の対象となるかは微妙です。補助金申請の際に林野庁の担当係様へご質問ください。

活動資金につなげるアイデア

竹を処理するだけでなく、「活動の原資」とする工夫も可能です。

- 竹炭を袋詰めして販売

- 筍を収穫して地域直売所へ出荷

- エコ活動のPRとしてブランド化

- 3名以上のグループで計画を立てて取り組む場合、林野庁からの補助金による援助も視野に(地域活動型(竹林資源活用))

地域での活動資金に回すことで、持続的な竹林管理につながります。

放置竹林整備方法

いろいろな団体、地方公共団体が整備方法公開されておられます。

竹は水分を多く含みますので、水を吸わない秋・冬・春までが伐採・運搬には最適と考えられています。

補助金

林野庁からの補助金も、令和7年度に「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」は「里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金」に変更され、グループで里山を整備されている場合であれば、活用可能です。「半林半X」の活動を推奨されています。

対象となる森林において3年間の活動計画を立てた際に、各年度に行う支援対象の作業に係る人件費、燃油代、傷害保険、賃借料、ヘルメット・手袋等の安全装具、なた・のこぎり等の消耗品、委託料、印刷費等に対して、定額で支援します。

(令和7年度 「里山林活性化による多面的機能発揮対策」 のPDF)より抜粋

竹は水分を多く含み一本で10kg、太い竹になると40kgになるものもあります。山の中での作業や運搬は一苦労です。乾かして、運びやすくするためにも、のこぎりが必要。また枝を落としたりするためにも、ナタ等が必要です。

法令面・届出

筍販売に関する関連法令

(関連記事準備中)

木炭・竹炭の販売に関する届出

木炭、竹炭は特殊肥料の「くん炭肥料」に該当します。木炭・竹炭を土壌改良剤として使用する場合は、各都道府県毎に下記のような届出書があります。届出を行ってください。

サンプル・特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書

堆肥を他者に渡す場合は、有償・無償を問わず、届出が必要です!

肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、自ら生産した堆肥を

① 他者に渡す場合は、有償・無償を問わず、生産業者としての届出 が必要です。(第22条)② また、有償で他者に渡す場合は、販売業者としての届出 も必要です。(第23条)

届出に関する手続については、事業場の所在地を管轄する都道府県の肥料担当部署にお問い合わせいただくようお願いします。

間伐した竹材を燃やすことの関連法令

無煙炭化器 匠で間伐した竹材を竹炭にすることについて、廃棄物処理法等の法令面で解釈を専門家に質問した関連記事もございます。ご参考ください。

2025年 9月現在の内容です。

まとめ

120年に一度の竹枯れ現象は、放置すれば地域全体の問題に発展しかねません。また地球温暖化で、竹の生育地域の広がり(北限)も予測されております。

- 自分の土地では「無煙炭化器で資源化」

- 他人の土地では「法律確認+地域連携」

この二本立てで取り組むことが現実的な解決策です。

竹枯れや放置竹林にお悩みの方は、ぜひ無煙炭化器 匠による炭化処理を検討してみてください。

その他資料

各地域の竹枯れ・放置竹林について

各都道府県の竹枯れ・放置竹林や、実際の市町村・NPO・会社での取り組み等を記事にしております。ご参考まで。

竹炭を土壌改良に用いることへの論文等

(現在準備中)